Spaziergang über den Atlantik – Von Gran Canaria bis Barbados

Dass wir schlussendlich einen Tag später gestartet sind, ist schon fast Ehrensache, bei all den Verschiebungen, die wir bereits hinter uns hatten. Am 7. Mai abends legten wir in Las Palmas ab, in der Annahme, dass wir unsere Atlantiküberquerung mit einer Nachtschicht beginnen. Etwa dreissig Minuten nach dem Auslaufen weckte ein seltsames und vor allem neues Knarren und Stöhnen im Mast unsere Aufmerksamkeit. Schweren Herzens kehrten wir wieder in den Hafen zurück, um dem metallenen Geräusch auf den Grund zu gehen. Die Stimmung war am Nullpunkt angelangt, und weder aufmunternde Worte von zu Hause noch ein leckeres Nachtessen, das wir uns gönnten, konnten uns umstimmen. Schon wieder schien etwas zum unpassendsten Zeitpunkt kaputt zu gehen, und die Zeit drängte, weil die Hurrikan-Saison unterdessen schon ziemlich heftig an die Tür klopfte.

Am nächsten Vormittag klärte sich zum Glück sehr schnell, dass eine sehr wichtige, 10mm dicke Stahlschraube, die den Baum am Mast im Beschlag hält, verbogen war. Dies musste passiert sein, als wir ein paar Tage zuvor für einige Tests kurz den Hafen verliessen und dabei eine Halterung der Grossschot brach. Dies hatte zur Folge, dass der Baum wie bei einer Patenthalse seitlich ausschlug. Wir waren sehr erleichtert darüber, dass wir diesen Defekt noch gefunden hatten. Nicht zu denken, was auf dem Atlantik hätte passieren können, wenn diese Schraube sich bei einem heftigen Manöver komplett verabschiedet hätte. Die Schraube war schnell ersetzt und am 8. Mai um 12 Uhr verabschiedeten wir uns definitiv von Gran Canaria.

Die erste Woche: Qual und Erholung

Zum Ende des ersten Tages kam ein schöner Wind auf, der mehrere Tage anhielt und uns schnell in Richtung Kapverden trug. Gleich in der ersten Nacht hatten wir die während der ganzen Überquerung stärksten Windverhältnisse mit bis zu 30 Knoten Wind. Wir waren noch nicht ganz vorbereitet darauf und prompt stieg in der Nacht eine grosse Welle von hinten ins Cockpit ein, schwappte in das Boot und setzte einen kleinen Stauraum neben dem Kartentisch unter Wasser. Seither steckten wir meistens pflichtbewusst das unterste Steckschott in die Niedergangstür.

Während der ersten Woche hielten wir mit Kurs Südwest direkt auf die Kapverdischen Inseln zu, um so schnell wie möglich in die Gegend um 13 Grad Nord zu kommen. Hurrikane entwickeln sich meistens überhalb von 13 Grad Nord, ziehen Nordwestlich in Richtung Karibik und drehen früher oder später Richtung Norden ab. Im Falle eines Hurrikan-Vorbotens hätten wir noch weiter in den Süden ausweichen können.

Wie Dominique bereits von seiner ersten Atlantiküberquerung wusste, und wie uns andere Segler in den Tagen vor der Abreise prophezeiten, wurde die erste Woche auf See die unangenehmste. Der Körper muss sich an das Schaukeln gewöhnen, die Psyche an die Enge auf dem Boot, und die Augen an den unendlichen Horizont. So lagen wir in unseren zwei kleinen Kojen wie halbtote Fliegen, manchmal mit leichter Übelkeit. Jedes Tun erforderte viel Überwindung, geschweige denn eine Mahlzeit zuzubereiten. Immerhin konnten wir das frische Gemüse geniessen, auf welches wir uns regelrecht stürtzten, nachdem wir die letzten Wochen auf dem Festland mangels Zeit fast nur noch von Junk Food gelebt hatten.

Auch wenn es anstrengend war mit den Konditionen auf See, mit den kurzen Schlafintervallen nachts, mit den Schreckmomenten, wenn das Schiff von einer Welle zur Seite gedrückt wird und man das Gefühl hat, dass in den Schränken alles durcheinander fliegt, mit dem ewigen Geknarre und Gekrächze von Holz und Metall, so war das erzwungene Nichtstun der ersten Tage auch ein wenig eine Erholungsphase der vergangenen, aufreibenden Wochen. Schlussendlich waren wir nach der ersten Woche viel fitter als damals nach der sechstägigen Überfahrt von Gibraltar nach Lanzarote.

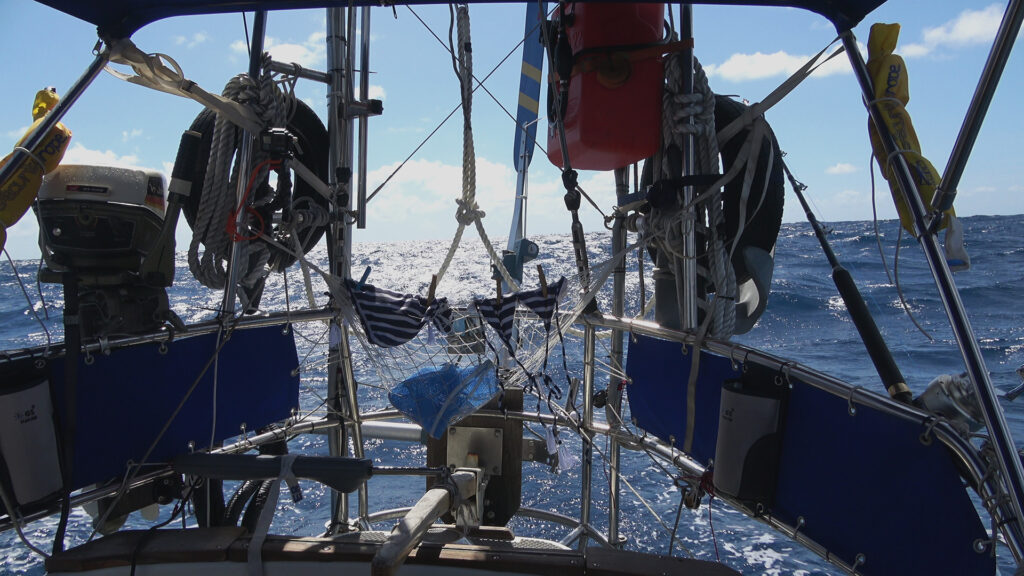

Die erste, kurze Dusche, die wir uns am vierten Tag gönnten, war eine wahre Erfrischung und Erholung. Nicht ganz so komfortabel wie auf grösseren Booten mit Dusche im Bad, findet dieses Happening bei uns im Cockpit statt. Nach einem Waschgang mit Meerwasser wird das Salz mit kostbarem Süsswasser aus dem Tank abgespült, und man fühlt sich wie neugeboren! Danach war jeder vierte Tag ein kleines Highlight, weil wieder eine Dusche anstand.

Am fünften Tag mochten wir uns endlich dazu aufraffen, die Windfahnensteuerung aus den 70er-Jahren in Betrieb zu nehmen. Doch obwohl wir es bereits fein justiert hatten, pendelte das Ruderblatt wieder in einem viel zu grossen Winkel hin und her. Das Ding ist etwas ausgeschlagen. Der starke Wellengang erlaubte es weder für uns aus Sicherheitsgründen noch für das Material wegen Verlustgefahr, daran herum zu schrauben. Nach zwei Tagen Bedenkzeit entschlossen wir, trotz allem nicht auf den Kapverdischen Inseln zu stoppen, weil es uns zu viel Zeit gekostet hätte. Mit dem Risiko, dass unser elektrischer Autopilot, den wir eigentlich nur als Ersatz dabei haben und der für kleinere Boote konzipiert ist, der Atlantikdünung ab einer gewissen Stärke nicht mehr standhalten wird. Dies wiederum hätte zur Folge gehabt, dass wir grössere Teile der Strecke von Hand steuern müssen, sofern in diesem Szenario keine Reparatur möglich gewesen wäre. Schlussendlich hat er aber tapfer bis zum Ziel durchgehalten.

Unser Seglerherz war ein wenig gekränkt, denn die Vorstellung, sich nur vom Winde über das Meer treiben zu lassen, ist erst vollkommen, wenn das Boot ohne elektronische Hilfe und nur vom Wind gesteuert wird. Aber auch unsere Batterien hatten darunter zu leiden, in der Realität das grössere Problem. Unser Stromhaushalt mit den Solarpanels ist nicht darauf ausgelegt, dass der Autopilot gemeinsam mit den Filmkameras 24 Stunden am Tag läuft. Deshalb mussten wir täglich für kurze Zeit den Motor laufen lassen, um über die Lichtmaschine die Batterien zu laden, was wiederum mehr Diesel verbrauchte als geplant – Diesel, den wir eventuell benötigt hätten für eine „Hurrikanflucht“ in den Süden, falls uns die Nachricht einer Front genau in einer Flaute erreicht hätte…

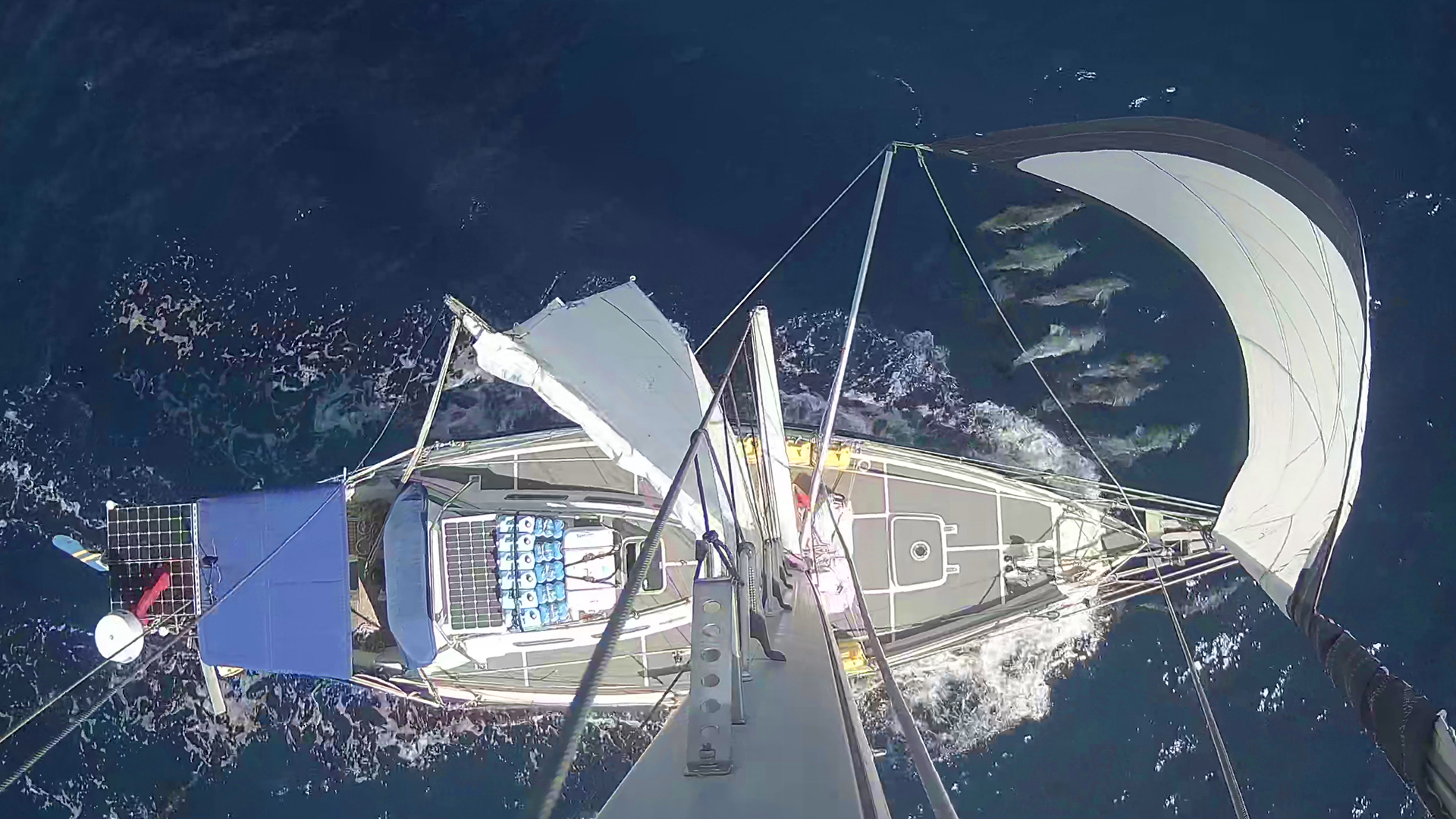

Wie zur Wiedergutmachung schickte uns Mutter Natur oder Schutzpatronin Yemayá noch am gleichen Abend des Windfahnen-Problems eine riesige Delfinschule vorbei, die während fast zwei Stunden rund um unser Boot und in der Bugwelle herumspielte. Fast hätten wir es nicht bemerkt, weil wir schmollend unter Deck sassen, bis Dominique die Delfine an ihrem typischen Quietschen erkannte.

Es war erst das zweite Mal auf unserer Reise, dass wir solch hohen Besuch hatten, abgesehen von ein paar ganz kurzen Sichtungen. Ich setzte mich vorne in den Bugkorb und die Delfine spielten um meine Füsse herum, schwammen zu zweit oder zu dritt im Zick Zack vor dem Boot, machten Saltos und Bauchklatscher neben dem Boot, und schienen mich und Dominique, der hinter mir stand, immer wieder zu beäugen. Was für ein unglaublich schöner Moment, ich konnte es kaum fassen! Leider war dies das erste und letzte Mal während der ganzen Überquerung, dass uns Delfine begleiteten. Dazu später mehr.

Eindrückliche Natur

Nachdem wir unsere kleinen Anfälle von leichter Seekrankheit hinter uns gebracht hatten (es ist tatsächlich so, dass man eines Tages aufsteht und es geht einem gut!), mochten wir uns mit dem Thema der perfekten Segelstellung befassen. Perfektion hiess in diesem Falle vor allem, das Schiff bei unruhigem Wellengang so gut wie möglich zu stabilisieren. Es ist nicht selten, dass auf dem Atlantik auf Grund von weit entfernten Stürmen, Wind und Strömungen die Wellen von allen Seiten auf das Boot treffen. Diese sogenannte Kreuzsee tritt bei einer südlichen Überquerung verstärkt auf. Unsere Yemayá und auch unser Autopilot meisterten diese Situation hervorragend. Aber für uns Menschen an Bord heisst es, dass man immer wieder unsanft hin- und hergeworfen wird (Folge: blaue Flecken überall), einem beim Kochen die frisch geschnittenen Tomaten entgegenfliegen, und man sich nachts in der Koje mit angezogenen Knien und Kopf zwischen die Bretter sperren muss, damit man nicht rumrutscht.

Für mich neu war die gewaltige Kraft, mit welcher die Wellen manchmal ans Boot klatschten. Von draussen betrachtet ist alles halb so wild, weil die Bewegungen vorhersehbar sind, aber wenn man in der Kajüte sitzt und plötzlich eine Welle gegen den Rumpf knallt, klingt das, als würde das Boot von einem grossen Tier gerammt.

Bei den Segeln testeten wir alles durch: Nur Genua, Genua und Gross, in diversen Formen, ausgebaumt, im Butterfly usw. Und kamen zum Schluss, dass wir mit Genua und Gross auf der gleichen Seite zwar am stabilsten, aber mit nur der ausgebaumten Genua am Schnellsten dem Ziel näher kommen, da wir weniger vor dem Wind kreuzen müssen und bei Windveränderungen am Flexibelsten sind. So legten wir den grössten Teil der Strecke mit dieser Besegelung zurück.

Wenn man so lange eingesperrt auf kleinem Raum unterwegs ist, muss man sich irgendwie beschäftigen. Wir mussten vorallem tonnenweise Terabytes Filmmaterial und Fotos katalogisieren. Obwohl ich mich zwar unterdessen an den Seegang gewöhnt hatte, schaffte ich es erst gegen Ende der Überquerung, länger als zehn Minuten am Computer zu arbeiten, ohne dass es mir schwindlig wurde.

Was jedoch für beide funktionierte, war unser kleines Bordkino: Computer zwischen den Kojen auf dem Tisch festgebunden, beide in ihrer Koje liegend, und Film ab! Nicht selten vergassen wir fast, dass wir ganz alleine irgendwo auf dem Atlantik vor uns hin trieben und nicht zu Hause in der guten Stube sassen. Und auch Kartenspiele waren ein beliebtes Unterhaltungsprogramm, sowie natürlich viele spannende Bücher und Revierführer.

In den ersten Tagen wollten wir uns das Töten und Ausnehmen eines Fisches noch nicht zumuten. Aber mittlerweile hatten wir beide grosse Lust auf leckeren Fisch, und die extra dafür aufgesparten Kartoffeln warteten darauf, gekocht zu werden. Doch das mit dem Fischen war so eine Sache. Während der ganzen Überquerung konnten wir keinen einzigen Fisch rausziehen, obwohl Dominique sämtliche Köder durchprobiert hatte und die Angel Tag und Nacht ausgeworfen war. Bei seiner ersten Überquerung fing er fast immer innert Stunden einen grossen Mahi Mahi (Goldmakrele). Wir fragten uns, ob zwischen dem Anglerpech und dem Fernbleiben der Delfine ein Zusammenhang bestand. Gibt es keine Delfine, weil sie keine Beute haben? Oder liegt es an saisonal abhängigen Migrationsrouten der Tiere? Wir wissen es bis jetzt noch nicht genau, haben aber von verschiedenen Seiten vernommen, dass die Gesamtlage mit der abnormal hohen Wassertemperatur zusammenhängen könnte. Bereits in der Hälfte der Strecke massen wir sage und schreibe 28 Grad Celsius!

Ein befreundeter Weltumsegler, der den Atlantik seit 2003 wiederkehrend überquert hat, meinte zu diesem Thema „…What you say about dolphins coming only one time is most interesting and probably very alarming. Back in 2017 we did not get a single visit. NOT A SINGLE ONE. Imagine this, back in 2003 and 2013 they would come sometimes more often than once a day and at times by hundreds. I think they are dead. I am very sad for that because they always bring, or BROUGHT, joy. Our fault…“ Dies kann Dominique von seiner ersten Überquerung bestätigen. Das ist sehr, sehr bedenklich und wir hoffen, dass unser Freund falsch liegt!

Die einzigen Tiere, die uns regelmässig begegneten, waren fliegende Fische und riesige Möwen, welche die Fische, die wir mit unserem Boot aufscheuchten, fingen. Erstere stürzten sich in manchen Nächten ungewollt auf unser Boot, weshalb wir fast jeden Tag eine Runde über das Deck machten, um alle toten Fische ins Wasser zu werfen. Lebendig retten konnten wir leider nur die wenigsten (und gegessen haben wir die kleinen hübschen Fische mit ihren grossen Kulleraugen das erste Mal erst auf Barbados, wo sie als Nationalgericht gelten).

Lange getrauten wir es kaum auszusprechen, weil bisher jedes Mal, wenn wir dachten, jetzt kommt alles gut, wieder irgendetwas schief lief. Wettertechnisch hatten wir unglaubliches Glück. Normalerweise ist so kurz vor der Hurrikansaison mit sehr starken Winden und wechselhaftem Wetter zu rechnen, worauf wir uns auch eingestellt hatten. Die Sturmfock, das Trisegel und die entsprechenden Schoten lagen immer griffbereit.

Die Winde waren jedoch bis auf ca. eine Woche mit wenig Wind ideal – nie zu stark und nie zu schwach. Wir wurden kein einziges Mal überrascht von einer Wetterfront, meistens schien die Sonne oder eine leichte Bewölkung sorgte für eine angenehme Abkühlung. Schon fast ein bisschen langweilig… Natürlich liessen wir das nicht einfach spontan auf uns zukommen, sondern wir informierten uns regelmässig via Satellitentelefon über die Wetterentwicklungen auf dem Atlantik und die mögliche Entstehung von tropischen Stürmen.

Viele Leute fragen uns, wie es sich anfühlt, mit einem kleinen Boot Mitten auf dem riesigen Atlantik zu sein. Es ist ein sehr aussergewöhnliches Erlebnis. Die geografische Tragweite der Situation lässt sich kaum erfassen mit dem Verstand, aber der Ausblick und das Gefühl sind unglaublich. Tagsüber tauchen die gigantischsten Wolkenbilder irgendwo am Horizont auf, ziehen in Windeseile vorbei oder lösen sich innerhalb von einer Viertelstunde einfach auf. Die Sonnenauf- und untergänge sind natürlich unbeschreiblich, und wenn man nachts unter dem sternenklaren Himmel ohne störende Lichtquellen zur Milchstrasse und den abertausend Sternen hinaufschaut, oder der Vollmond sich auf dem Meer spiegelt, ist das atemberaubend schön! – Kurz gesagt, man fühlt sich sehr eng mit der Natur verbunden, aber man realisiert auch, wie klein, unbedeutend und entsprechend der Natur ausgeliefert wir sind.

Verloren in Raum und Zeit

In der Nacht vom 14. auf den 15. Tag erreichten wir die Hälfte der Gesamtstrecke. Dies wurde gefeiert mit der Opferung einer der letzten frischen Tomaten für einen leckeren Salat, und ein paar Bratwürstchen aus der Kühlbox. Erst am 16. Tag waren wir definitiv im Passatwind angelangt. Ab jetzt blies der Wind fast konstant mit über 15 Knoten und wir kamen meist gut voran.

Wie bei der Überfahrt von Gibraltar nach Lanzarote, machte sich der Schlafmangel vor allem darin bemerkbar, dass wir sofort in den Tiefschlaf fielen, sobald wir durften. Nicht selten fiel mir sogar das Telefon auf die Nase, weil ich noch während dem Weckerstellen einschlief und mir das Gerät aus den Händen fiel. Tagsüber waren wir mehr oder weniger beide wach und nachts wechselten wir uns ab in drei- bis vierstündigen Schichten. Unter dem Strich waren wir aber nach zwei Wochen immer noch fitter, als ich erwartet hätte.

Dafür kam immer mehr ein Gefühl von Verlorenheit in Raum und Zeit auf. Ohne akribisches Festhalten von Wochentag, Datum und Zeitzonen-Anpassung, hätten wir keine Ahnung mehr gehabt, was eigentlich Sache ist. Die Zeitunterschiede zu UTC, zu den Kanaren und zur Heimat wurden immer verschwommener. Erstaunlicherweise verging die Zeit jedoch nicht unangenehm langsam, sondern flog nur so dahin. Und das, obwohl wir es langsam kaum erwarten konnten, endlich die Karibik zu erreichen.

Die alltäglichen Pflichten bestanden neben der Kurs- und Wetterüberprüfung aus Kochen, Abwaschen (auf Grund des Wellengangs dauert das viel länger als zu Hause in der stabilen Küche!), der Kontrolle des Riggs und der Schoten sowie dem täglichen Versand des aktuellen Standorts, damit die Daheimgebliebenen unsere Reise mitverfolgen konnten.

Neben dem Nachfüllen von Diesel und Wasser aus den Kanistern in die Tanks, mussten wir als Ausnahmeereignis wieder einmal in den Motorraum kriechen. Das Öl des neuen Getriebes, das wir auf Gran Canaria eingebaut hatten, musste nach rund 20 Motorstunden ausgewechselt werden. Dieser Zeitpunkt traf natürlich mitten auf dem Atlantik ein, und verlief zum Glück erfolgreich und trotz Wellengang ohne all zu grosse Schmierereien.

Auf Grund von ein paar Informationen, die wir kurz vor der Abreise in Las Palmas erhalten hatten, und weiteren interessanten Hinweisen in Revierführern, begannen wir ungefähr am 19. Tag darüber zu diskutieren, ob wir Barbados anstatt Grenada ansteuern sollen. Die Insel liegt noch vor der Windward-Inselkette und wäre später, wenn man ihre Längengrade mal passiert hat, auf Grund von Wind und Strömung nur sehr mühsam zu erreichen. Also entschlossen wir am 31. Mai, dass die ehemalige britische Kolonie definitiv unser erstes Ziel nach der Atlantiküberquerung sein wird.

Je weiter wir westlich kamen, desto häufiger zogen kleine, gelbe Algen-Gewächse wie aufgereiht an einem Faden an uns vorbei, bis sie sich schlussendlich zu riesigen Algenfeldern ansammelten. Zu Beginn war die Erscheinung für uns noch eine willkommene Abwechslung und es hatte zugegeben einen optisch ästhetischen Reiz, doch diese Braunalge, benannt nach der Sargassosee vor Florida, wird je länger je mehr zu einem Problem für Umwelt und Tourismus in der Karibik. Ursprünglich vor allem im Nordatlantik zu finden, breitet sich die Alge immer weiter aus in den Süden und wird häufig tonnenweise an die karibischen Strände gespühlt. Obwohl wissenschaftlich noch nicht bewiesen, wird davon ausgegangen, dass diese Entwicklung auf den Anstieg der Wassertemperatur und damit auf die Klimaerwärmung zurück zu führen ist.

Das Fischen gaben wir unter diesen Bedingungen sehr schnell komplett auf, weil sich die Algen innerhalb von Minuten im Köder verfingen und dieser somit absolut uninteressant wurde für jeglichen Unterwasserjäger.

Ab und zu zog ein Stück Abfall wie ein Stück Styropor oder ein Plastikkanister in der Ferne vorbei. Es ist interessant zu beobachten, wie man sich auf solch kleine „Ereignisse“ stürtzt in dieser Situation (auch wenn natürlich von unschöner Art wegen Umweltverschmutzung). Wir standen jeweils beide gespannt an der Reeling und rätselten darüber, was es wohl dieses Mal sein könnte.

Ähnlich erging es uns mit Booten. Bis kurz nach den Kapverdischen Inseln begegneten uns ca. drei Frachter oder Tanker pro Tag, wobei die meisten so weit weg waren, dass wir sie nur auf dem AIS sahen. Nach der Inselgruppe waren wir bald weit und breit alleine. Erst drei Tage vor Ankunft in Barbados erschien wieder ein Schiff auf dem AIS-Monitor und wir empfingen Bruchstücke eines Funkverkehrs. Am Abend vor der ersten Landsichtung waren wir voller Vorfreude auf die nahende Zivilisation, als wir tatsächlich einen Frachter am Horizont sahen!

Am 2. Juni um 9 Uhr tauchten am Horizont im Dunst die Umrisse von Barbados auf, was für ein Gefühl! Und erst recht, wenn Häuser zu erkennen sind und man wieder von Fischerbooten und anderen Seglern umgeben ist! Wir konnten es kaum erwarten, die Füsse auf festen Boden zu setzen und waren sehr gespannt auf unser erstes aussereuropäisches Einreiseprozedere.

Nach einer etwas waghalsigen Landung an einer viel zu hohen Betonmauer, die eigentlich als Anlegeplatz für Kreuzfahrtschiffe dient, machten wir um 13 Uhr die ersten wackligen Schritte an Land, und mussten erfahren, dass die Beamten soeben in die Mittagspause verschwunden sind. Die Informationen variierten zwischen „vielleicht kommen sie wieder um 16 Uhr“, „vielleicht wird es auch 17 Uhr“ und „am besten kommt ihr morgen früh wieder“ – Welcome to Westindia!

Da wir verbotenerweise bereits beide an Land gegangen waren – dies darf normalerweise höchstens der Captain, um für die ganze Crew einzuklarieren – warteten wir nun schön brav auf dem Boot (nachdem wir an einem Automaten eine eiskalte, traumhaft schmeckende Cola gekauft hatten), bis wir tatsächlich fast vier Stunden später von sehr freundlichen Beamten abgeholt wurden. Im Büro für Gesundheit mussten wir bestätigen, dass wir keine Krankheiten einschleppen, keine Toten an Bord haben und wir keine solchen während der Reise über Bord geworfen haben, beim Zoll u.a. die mitgeführte Alkoholmenge angeben und bei der Immigration gab es zum Abschluss den erwünschten Stempel in den Pass.

Nach dem langen Warten waren die Förmlichkeiten eine halbe Stunde und ca. zehn von Hand ausgefüllte Formulare später bereits erledigt, und wir konnten noch vor Sonnenuntergang den Ankerplatz in der Carlisle Bay vor der Hauptstadt Bridgetown anlaufen. Und weil die Welt der Langfahrtensegler so klein ist, war eines der zwei bereits vor Anker liegenden Boote natürlich ein Schweizer Schiff, und sogar eines, welches wir aus der Ostsee bereits kannten. Die Besitzer hatten in der Zwischenzeit allerdings gewechselt. Wir waren sehr dankbar für die netten Ankunftstipps von Jasmine und Andy, die mit ihrer kleinen Tochter Nia und Boot Laya die Karibik bereisen.

Wir lechtzten nach kalten Getränken und einem richtig leckeren Stück Fleisch und beeilten uns, das Boot so schnell wie möglich abzusichern, damit wir mit dem Dinghi an Land fahren können. Im Dunkeln fuhren wir in die sogenannte Careenage, eine Flussmündung, hinein, und mussten wie von der Laya-Familie vorgewarnt, feststellen, dass ein gutes Essen entweder so viel kostet wie ein teures Menu in der Schweiz, oder aber alles andere bereits geschlossen hat. So landeten wir schlussendlich im KFC, waren aber einfach happy über die willkommene Essensabwechslung und das gute Internet.

Die Atlantiküberquerung war geschafft, unsere Laurin Koster hat sich während der 25-tägigen Nonstop-Reise mit 2962 Seemeilen (5486 km) bewährt und trug keinen Schaden davon, und der erste Eindruck von Barbados war sehr positiv. Das Boot lag vor einem schneeweissen Strand mit türkisfarbenem Wasser vor Anker, auf Barbados erwarteten uns viele schöne Ecken zum Entdecken und wir freuten uns auf gute Drinks und viele Bekanntschaften mit den herzlichen, hilfsbereiten Bajan!

Über unseren zweiwöchigen Aufenthalt auf Barbados und die schöne Zeit, die wir hier erleben durften, erzählen wir im nächsten Blogbeitrag. Bis dahin teilen wir regelmässig spontane Schnappschüsse unserer aktuellen Reise auf Instagram und Facebook.

Möchtest du wissen, wo wir uns gerade befinden?

⛵️ Folge hier unserem Standort!

⛵️ Registriere dich kostenlos und einfach bei noforeignland.com, suche unser Boot SYEMAYA (offizieller Name) im Suchfenster, klicke auf „Follow“, und ab sofort wirst du automatisch informiert, wenn sich unser Boot bewegt! (Bitte Einstellungen unter „My Profile“ / „Preferences“ beachten.)

Stephan Breyne

Herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Atlantiüberquerung! Toll dass alles gut geklappt hat!!!

Viele Grüsse

Astrid und Stephan

L32 Francesca – auf dem Weg ins Mittelmeer 😎

yemaya

Liebe Astrid, lieber Stephan, vielen Dank für die Glückwünsche! Dann sehen wir uns hoffentlich bald spätestens in der Karibik :). Gute Fahrt und liebe Grüsse!

Sybille Schnüriger

Liebe Maja, lieber Dominique,

Herzliche Gratulation von uns allen! Wir haben die ganze Zeit so viel an Euch gedacht! Eure Berichte sind superspannend und so interessant! Haben mit Silvia und Peter kurz nach Eurer „Landung“ auf Euch angestossen!!!Geniesst Euer Abenteuer in vollen Zügen und passt weiterhin auf Euch auf! Eine herzliche Umarmung, Sybille & Urs & Christoph & Niklas

yemaya

Liebe Schnüris,

vielen Dank für eure Nachricht und die Glückwünsche! Das Abenteuer ist wahrlich grossartig, und es wird nur noch besser werden ;). Euch einen schönen, nicht zu heissen Sommer und schöne Ferien in Spanien!

Herzliche Grüsse, Maja & Dominique

Giovanni

Hoi Iar liaba 2 Wältumsägler, wörklig fantastisch Euer Abentür. Herzlichi Gratulation und noch viel schöni Zita! Mein wia gärn wär i o drbei. Wünsch Eu tolli Erlebnis i dr Karibik. Ahoi Giovanni

yemaya

Hoi Giovanni,

viele Dankf ür dini Nochricht und t’Glückwünsch!

Ganz liebi Grüess

Maja & Dominique

Stephan Oehri

Herzlichen Glückwunsch zur Atlantik-Überquerung. 🥳

Schön, dass alles gut gegangen ist. Toller Beitrag, sehr spannend. 👍

Liabi Grüass

yemaya

Lieber Stephan

Vielen Dank für deine Nachricht und die Glückwünsche :)!

Herzliche Grüsse

Maja & Dominique

Valentina Schürmann

Liebi Maya ond Dominique

Fantastischi Erzählige, me fühlt grad met euch met ond s Reisefieber packt eim 🙂 !!! Herzlechi Gratulation ond witeri tolli Erläbnis!!!

Liebi Grüess us de Schwiiz

yemaya

Liebe Valentina

Herzlichen Dank für deine Nachricht. Es freut uns sehr, wenn die Blogbeiträge gerne gelesen werden :).

Euch einen nicht zu heissen Sommer, liebe Grüsse an alle!

Tania

Liebe Maja, lieber Dominique,

herzlichen Glückwunsch zur Atlantiküberquerung!

Toller Beitrag!

Liebe Grüsse aus Schweden

yemaya

Liebe Tania

Vielen Dank für die Glückwünsche! Hoffentlich treffen wir uns irgendwann irgendwo mit unseren Laurin Kosters :).

Alles Gute und liebe Grüsse

Maja & Dominique